目次

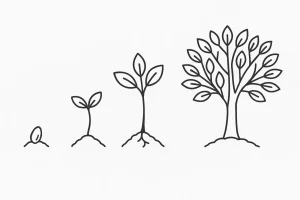

弊社の取り組み:発芽カリキュラムの定義

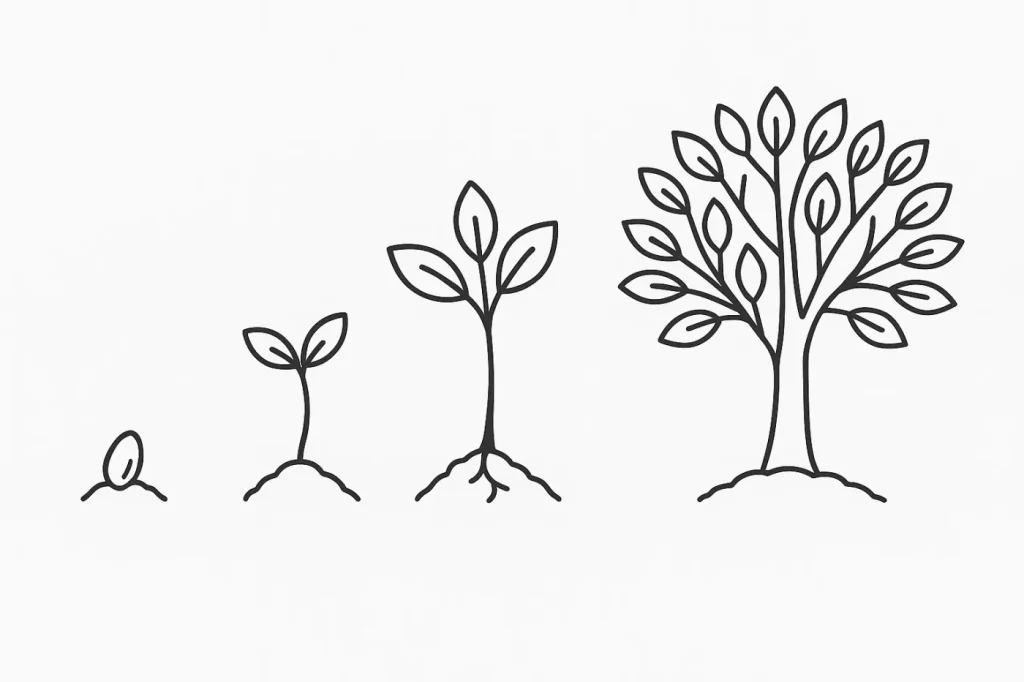

弊社では、一つのテーマを複数教科で統合的に学習する手法を「発芽カリキュラム」と呼んでいます。この名称は、小さな種(テーマ)から様々な学びが芽吹く様子を表現したものです。

発芽カリキュラムの基本構造

実践方法

一つの身近なテーマを選定し、従来の教科枠を越えて多角的に探究します。

「お米」をテーマにした実践例:

- 国語:稲作文化に関する文学作品の読解、農業体験記の執筆

- 算数:収穫量の計算、作付面積と収益の関係性

- 理科:稲の生育過程、気候と作物の関係

- 社会:日本の農業政策、世界の食料事情

期待される効果

- 教科間のつながりを実感できる

- 断片的な知識が統合的な理解に発展する

- 身近なテーマから学習への興味関心が高まる

導入の実際

基本的な実施手順

- テーマ選定:子どもたちの生活に身近で、各教科で扱える内容

- 教科間連携:各教科での学習要素の洗い出し

- 課題設定:統合的な探究課題の設計

- 実践・評価:協働的な学習活動と多面的な評価

テーマ例

- 給食(食育・栄養・流通・文化)

- 水(循環・利用・環境・歴史)

- 地域の産業(経済・技術・歴史・地理)

実践上の課題

教師側の課題

- 教科横断的な教材研究の負担

- 時間割編成の調整

- 評価方法の確立

- 教科間の連携体制構築

解決に向けた取り組み

- 段階的な導入(年間1〜2テーマから開始)

- 教師間での役割分担

- 既存の学習指導要領との整合性確認

- ルーブリックを活用した多面的評価基準の設定

- 継続的な実践事例の蓄積

従来の教科別学習との比較

| 観点 | 教科別学習 | 発芽カリキュラム |

|---|---|---|

| 学習範囲 | 教科内完結 | 教科横断的 |

| 知識の関連性 | 個別の知識習得 | 統合的理解 |

| 準備の負担 | 教科内準備 | 教科間調整が必要 |

| 評価方法 | 教科別評価 | 多面的評価 |

今後の展開

発展の可能性

- デジタル技術との組み合わせ

- 地域との連携強化

- 他校との実践事例共有

- 中等教育への応用

検証すべき点

- 学習効果の客観的測定

- 長期的な学力への影響

- 実施コストと効果のバランス

- 教師の負担軽減策

まとめ

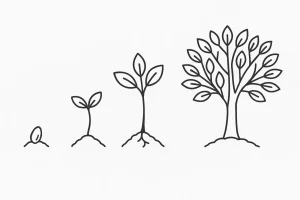

発芽カリキュラムは、従来の教科別学習を補完する一つの手法として提案するものです。完璧な解決策ではありませんが、子どもたちの学習体験を豊かにする可能性があると考えています。

発芽カリキュラムについて、弊社の考えをまとめました。一つのアイデアとして参考にしていただければ幸いです。

関連リンク

あわせて読みたい

発芽メソッド:1つのものから無限の価値を見出す多面的思考法

「この商品、もっと活かせる方法はないだろうか」 「一つのテーマから、もっと多くの可能性を見つけたい」 そんな思いを抱く零細企業経営者のために開発されたのが「発...

あわせて読みたい

発芽プロジェクトとは?ブログ・教育・ビジネスで実践するメソッド

「発芽」プロジェクトとは? 発芽プロジェクトとは、発芽メソッドを用いて一つの種から森を育てる思考法を使ったプロジェクトのことを指します。発芽メソッドとは日常の...

ドラマワーク|ドラマ仕立てのビジ...

【ドラマ】発芽〜教室に咲いた奇跡〜第1話「新しい風」 | ドラマワーク|ドラマ仕立てのビジネスストーリー...

第1話「新しい風」 25歳、教師3年目の西川美咲に新たな挑戦が待っていた。青葉台小学校に赴任した美咲は、発芽カリキュラムという未知の教育手法を任され戸惑う。子どもた...

発芽プロジェクトのワークショップは大阪市中央区南船場のオフィスで開催しています。無料で参加可能ですので、ご希望の曜日と時間帯を選んでお申込みください。

発芽ブログ一覧

あわせて読みたい

発芽ブログワークショップ シリーズについて

発芽ブログとは 「発芽ブログ」とは、ひとつのテーマを種にして、国語・算数・理科・社会といった多面的な切り口から考えを広げていく発信手法です。 「種から芽が出る...

-

Weconomy(我々経済)とは何か|「Meconomy」から「我々欲」へ

「Weconomy(ウィコノミー)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。“私たち(We)”と“経済(Economy)”を掛け合わせた造語であり、21世紀の資本主義の限界を超える新しい潮流を象徴している。 私はこの言葉を日本語に訳すとき、こう呼びたいと思った。... -

累積コストではなく、累積削減だ|マイナポイント3万円のROI 589.8%を検証する

「毎年3万円を配るなんて、国の財政がもたない」――そう感じた人も多いだろう。 しかし、数字で検証すると、見えてくる世界はまったく違う。 ※本稿は、前稿「我々欲マイナポイント制度」に基づく財政的検証篇です。制度の思想的背景や全体構造については、... -

住民税の境界を超えるとき|関係人口と憲法が示す“我々欲”の新しい自治

少子高齢化が進み、地方と都市の格差が広がるいま、「住んでいるところの税金はその地域だけで使う」という前提が、静かに崩れ始めている。関係人口という言葉が示すように、人と地域の関わり方は多層化している。この変化をどう制度に落とし込むか。その... -

我々欲マイナポイント制度〜スポーツリーグに学ぶ自治体間財政調整の新しい形〜

ふるさと納税をブーストする次世代の地方創生 提言者:夫 太男作成日:2025年10月22日 第1章:日本が直面する危機 1-1. 東京一極集中の加速 日本は世界でも稀に見る「一極集中国家」です。 東京圏(1都3県)の人口: 約3,700万人 日本の総人口の約30% 世... -

日本の少子化を解決する「祖父母育て」という選択肢

少子化、教育費高騰、共働き疲弊──これらの社会課題を、経済・文化・制度・心理の多面から読み解く「発芽メソッド」の視点で考察する。ここで提案するのは、家族の再設計ともいえる「祖父母育て」モデルである。 疲弊する日本の家庭──ある夫婦の朝 「子ど... -

応用編|発芽ブログ 脱4教科で新たな4視点の応用

発芽ブログの基本は「国語・算数・理科・社会」の4教科で記事を整理することでした。 この型はシンプルでわかりやすく、誰でもすぐに使える入り口です。 発芽ブログについてはこちら▼ https://bit.gr.jp/hatsuga-blog/ けれども、書き慣れてくると「もう少... -

発芽メソッド:1つのものから無限の価値を見出す多面的思考法

「この商品、もっと活かせる方法はないだろうか」 「一つのテーマから、もっと多くの可能性を見つけたい」 そんな思いを抱く零細企業経営者のために開発されたのが「発芽メソッド」です。 発芽メソッドとは 発芽メソッドとは、1つのテーマや商品を「国語・... -

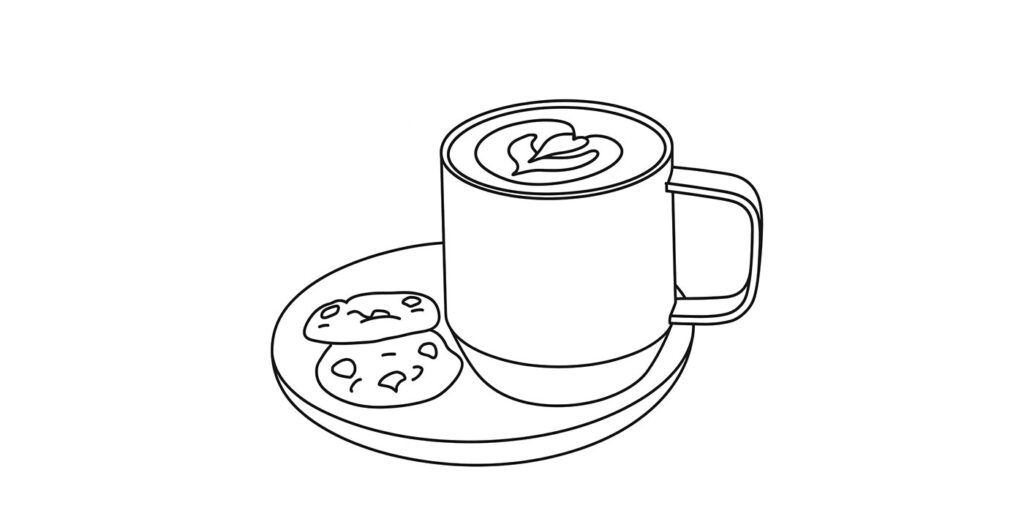

フィーカップから広がる学びの世界

【発芽メソッド実践者・学習者の皆さまへ】 「発芽メソッドの手法は理解できたけれど、実際にクライアント案件でどう活用すればいいの?」 「商品紹介記事に4教科アプローチを取り入れる具体例が見たい」 「ワークショップで学んだことを、実践でどう展開... -

発芽カリキュラム〜日本型STEAMの可能性〜

弊社の取り組み:発芽カリキュラムの定義 弊社では、一つのテーマを複数教科で統合的に学習する手法を「発芽カリキュラム」と呼んでいます。この名称は、小さな種(テーマ)から様々な学びが芽吹く様子を表現したものです。 発芽カリキュラムの基本構造 実... -

発芽プロジェクトとは?ブログ・教育・ビジネスで実践するメソッド

「発芽」プロジェクトとは? 発芽プロジェクトとは、発芽メソッドを用いて一つの種から森を育てる思考法を使ったプロジェクトのことを指します。発芽メソッドとは日常の出来事やアイデアを多方面に展開し、ブログ運営、学習、ビジネスなどで成果を生み出す...