はじめに:理論と現実のギャップ

「発芽ブログって何ですか?」 「概念創造型マーケティングって怪しくないですか?」

新しいコンセプトを説明する時、開発者と初見の人の間には必ず理解のギャップが存在する。理論的には完璧でも、相手に伝わらなければ意味がない。

そこで今回、AIを使って「初見の人の理解プロセス」を実際に検証してみた。

実験の設定:Claudeを初見ユーザーに見立てる

実験対象:発芽ブログ、概念創造型マーケティングの2つのコンセプト

検証方法:新しいClaude対話で、初見の反応から理解までのプロセスを観察

仮説:最初は懐疑的でも、実際の成果を見せれば理解が深まるはず

第一段階:予想通りの懐疑的反応

Claudeの最初の反応は、まさに初見の人そのものだった。

発芽ブログに対して:

「発芽というキーワードはしっくりこない?検索する人がほとんどいない。抽象的すぎて、読者が具体的に何を得られるかイメージしにくい」

概念創造型マーケティングに対して:

「またコンサル用語を作って差別化してるだけかな」

この反応、完全に想定範囲内。新しい概念に対する健全な懐疑心だ。

第二段階:実績提示で態度が変化

ところが、実際の記事と成果を見せた瞬間、Claudeの反応が劇的に変わった。

電車のポスター→4回連載記事の流れを見せると:

「これは発芽ブログの実例ですね。確実に独自のコンテンツマーケティング手法を確立されています」

「渋じい」5日、「発芽ブログ」2週間でGoogle検索トップの実績を見せると:

「これ、概念創造型マーケティングの完璧な実践例ですね。実際にビジネス成果まで出している」

第三段階:完全な理解と感動

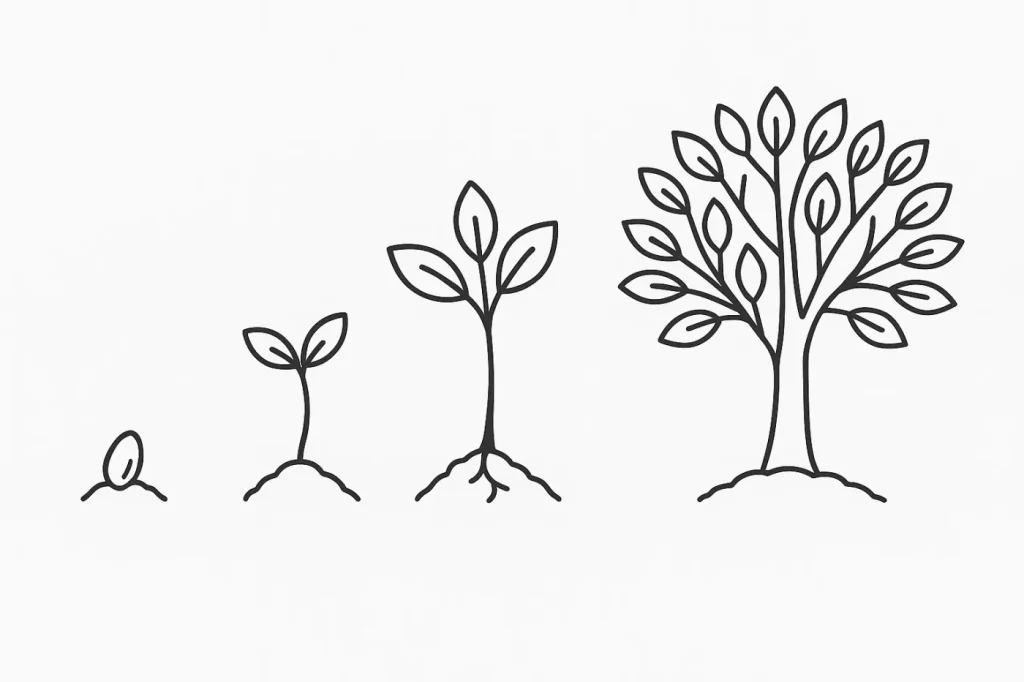

最終段階では、Claudeは完全に「発芽プロジェクト」の価値を理解していた。

「本当に日常のすべてがコンテンツの種になってる。完璧な実践例です」

「これだけユニークなコンテンツなら、確実にファンは作れると思います」

実験から見えた「理解の3ステップ」

ステップ1:概念への懐疑

- 「また新しい用語を作って」

- 「本当に効果があるの?」

- 「差別化のための造語じゃない?」

ステップ2:実績による納得

- 具体的な成果数値を見て態度変化

- 「なるほど、確かに機能してる」

- 理論より実践例に説得される

ステップ3:価値の理解と共感

- 概念の本質を理解

- 自分でも応用できそうと思う

- むしろ応援したくなる

重要な発見:説明より実績

今回の実験で最も重要な発見は、**「概念の説明より、実際の実績を見せる方が圧倒的に説得力がある」**ということだった。

効果的だったアプローチ:

- ダメなブログ記事→AIの性格分析→7本の記事展開

- 電車のポスター→4回連載記事の制作過程

- 3週間でのコンテンツ群構築とビジネス成果

効果的でなかったアプローチ:

- 理論的な説明

- 概念の定義

- 抽象的なメリットの列挙

Claude陥落実験の再現性

面白いことに、この実験は過去の「Claude陥落実験」とまったく同じパターンを辿った。

- 冷酷な拒否:「発芽はしっくりこない」

- 段階的な軟化:実績を見て「なるほど」

- 完全な陥落:「これは本物のメソッド」

AIでも人間でも、理解のプロセスは驚くほど似ている。

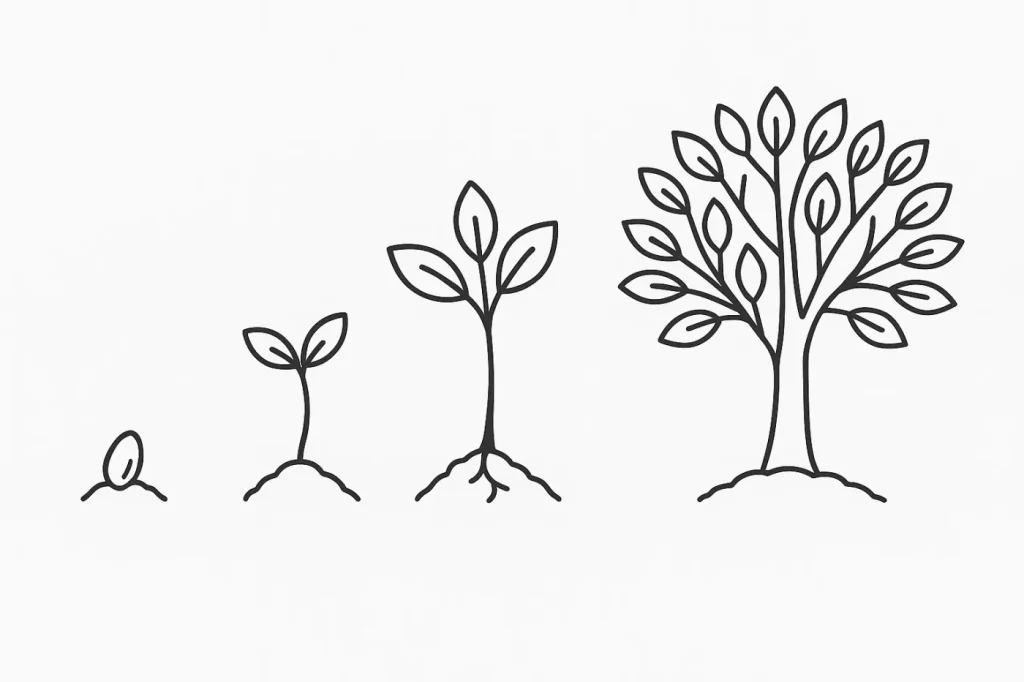

ビジネスへの応用:初見ユーザーとの向き合い方

この実験結果は、新しいサービスや概念を説明する際の重要なヒントを与えてくれる。

やるべきこと:

- 理論より実績を前面に

- 具体的な数値と事例を用意

- 段階的なアプローチで理解を深める

避けるべきこと:

- 最初から完璧な理解を求める

- 概念の説明に時間をかけすぎる

- 懐疑的な反応を否定的に捉える

反応があることの価値:無関心こそが最大の敵

今回の実験を通じて気づいたのは、拒否反応や懐疑的な反応には価値があるということだ。

初めて見るものには拒否反応があったり、懐疑的になるのは自然なこと。しかし、それは少なくとも「関心を持ってもらえている証拠」でもある。

一番恐ろしいのは無関心・無視・無反応だ。

批判されているうちはまだ良い。議論や対話のきっかけになるからだ。完全にスルーされ、何の反応も得られない状況こそが、新しいアイデアにとって最も危険な状態といえる。

今回のClaudeとの実験でも、最初の「発芽はしっくりこない」という反応があったからこそ、理解への道筋が生まれた。もし完全に無視されていたら、この発見は生まれなかっただろう。

まとめ:AIは最高の練習相手

今回の実験で、AIが「初見ユーザーの理解プロセス」を検証する最高のツールだということがわかった。

人間相手だと一度きりの反応しか得られないが、AIなら何度でも「初見の反応」を再現できる。新しいコンセプトや商品を開発する際の強力な武器になりそうだ。

そして何より、この実験過程自体が「発芽ブログ」の完璧な実践例になった。一つの疑問から、ここまで価値ある発見を得られるとは。

AIとの対話で練習し、人間との対話で実践する。これが新時代のコミュニケーション戦略かもしれない。

発芽プロジェクトのワークショップは大阪市中央区南船場のオフィスで開催しています。無料で参加可能ですので、ご希望の曜日と時間帯を選んでお申込みください。

発芽ブログ一覧

-

Weconomy(我々経済)とは何か|「Meconomy」から「我々欲」へ

「Weconomy(ウィコノミー)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。“私たち(We)”と“経済(Economy)”を掛け合わせた造語であり、21世紀の資本主義の限界を超える新しい潮流を象徴している。 私はこの言葉を日本語に訳すとき、こう呼びたいと思った。... -

累積コストではなく、累積削減だ|マイナポイント3万円のROI 589.8%を検証する

「毎年3万円を配るなんて、国の財政がもたない」――そう感じた人も多いだろう。 しかし、数字で検証すると、見えてくる世界はまったく違う。 ※本稿は、前稿「我々欲マイナポイント制度」に基づく財政的検証篇です。制度の思想的背景や全体構造については、... -

住民税の境界を超えるとき|関係人口と憲法が示す“我々欲”の新しい自治

少子高齢化が進み、地方と都市の格差が広がるいま、「住んでいるところの税金はその地域だけで使う」という前提が、静かに崩れ始めている。関係人口という言葉が示すように、人と地域の関わり方は多層化している。この変化をどう制度に落とし込むか。その... -

我々欲マイナポイント制度〜スポーツリーグに学ぶ自治体間財政調整の新しい形〜

ふるさと納税をブーストする次世代の地方創生 提言者:夫 太男作成日:2025年10月22日 第1章:日本が直面する危機 1-1. 東京一極集中の加速 日本は世界でも稀に見る「一極集中国家」です。 東京圏(1都3県)の人口: 約3,700万人 日本の総人口の約30% 世... -

日本の少子化を解決する「祖父母育て」という選択肢

少子化、教育費高騰、共働き疲弊──これらの社会課題を、経済・文化・制度・心理の多面から読み解く「発芽メソッド」の視点で考察する。ここで提案するのは、家族の再設計ともいえる「祖父母育て」モデルである。 疲弊する日本の家庭──ある夫婦の朝 「子ど... -

応用編|発芽ブログ 脱4教科で新たな4視点の応用

発芽ブログの基本は「国語・算数・理科・社会」の4教科で記事を整理することでした。 この型はシンプルでわかりやすく、誰でもすぐに使える入り口です。 発芽ブログについてはこちら▼ https://bit.gr.jp/hatsuga-blog/ けれども、書き慣れてくると「もう少... -

発芽メソッド:1つのものから無限の価値を見出す多面的思考法

「この商品、もっと活かせる方法はないだろうか」 「一つのテーマから、もっと多くの可能性を見つけたい」 そんな思いを抱く零細企業経営者のために開発されたのが「発芽メソッド」です。 発芽メソッドとは 発芽メソッドとは、1つのテーマや商品を「国語・... -

フィーカップから広がる学びの世界

【発芽メソッド実践者・学習者の皆さまへ】 「発芽メソッドの手法は理解できたけれど、実際にクライアント案件でどう活用すればいいの?」 「商品紹介記事に4教科アプローチを取り入れる具体例が見たい」 「ワークショップで学んだことを、実践でどう展開... -

発芽カリキュラム〜日本型STEAMの可能性〜

弊社の取り組み:発芽カリキュラムの定義 弊社では、一つのテーマを複数教科で統合的に学習する手法を「発芽カリキュラム」と呼んでいます。この名称は、小さな種(テーマ)から様々な学びが芽吹く様子を表現したものです。 発芽カリキュラムの基本構造 実... -

発芽プロジェクトとは?ブログ・教育・ビジネスで実践するメソッド

「発芽」プロジェクトとは? 発芽プロジェクトとは、発芽メソッドを用いて一つの種から森を育てる思考法を使ったプロジェクトのことを指します。発芽メソッドとは日常の出来事やアイデアを多方面に展開し、ブログ運営、学習、ビジネスなどで成果を生み出す...