金網と錆の関係

金網を思い浮かべると、多くの方は「錆びて茶色くなったフェンス」をイメージされるかもしれません。

鉄は酸素や水分に触れると酸化しやすく、放っておけば錆が広がります。

そこで登場するのが、錆を防ぐためのさまざまな工夫です。

発芽ブログの手法で見ていきましょう。

ステンレス金網

もっとも身近な防錆素材が「ステンレス」です。

クロムを含む合金であるステンレスは、表面に目に見えない薄い膜(不動態皮膜)を作り、錆の進行を抑えます。

この皮膜は傷ついても自然に再生するため、食品工場や屋外設備などでも広く利用されています。

亜鉛メッキ金網

もうひとつ一般的なのが「亜鉛メッキ」です。

鉄の表面に亜鉛をコーティングすると、亜鉛が先に酸化することで鉄を守ります。

この仕組みは「犠牲防食」と呼ばれ、理科の教科書にも登場する科学的な原理です。

構造と強さの秘密

金網は細い線を交差させただけに見えますが、その形状には理科的な合理性があります。

三角形や六角形の構造は力を分散させ、少ない材料でも驚くほどの強度を生み出します。

これは橋や建物のトラス構造と同じ原理で、日常のフェンスにも科学が活かされているのです。

まとめ

理科的に金網を眺めると、錆びない工夫や素材の違い、形の合理性など、科学と技術の結晶であることがわかります。

身近なフェンスも、理科の目で見ると実験教材のように新鮮に感じられるのではないでしょうか。

シリーズ案内

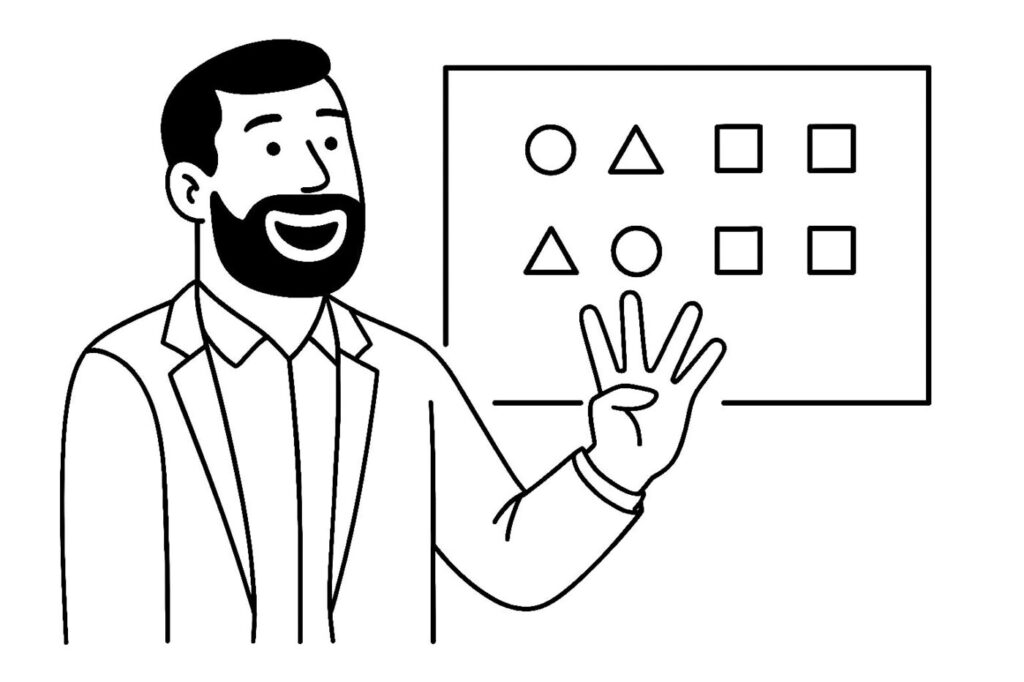

このシリーズは 「発芽ブログワークショップ」 と題し、身近なテーマを「国語・算数・理科・社会」の多面的な視点で掘り下げています。

今回の金網編は理科の切り口でした。国語・算数・社会編もぜひご覧ください。

発芽プロジェクトのワークショップは大阪市中央区南船場のオフィスで開催しています。無料で参加可能ですので、ご希望の曜日と時間帯を選んでお申込みください。

発芽ブログ一覧

-

Weconomy(我々経済)とは何か|「Meconomy」から「我々欲」へ

「Weconomy(ウィコノミー)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。“私たち(We)”と“経済(Economy)”を掛け合わせた造語であり、21世紀の資本主義の限界を超える新しい潮流を象徴している。 私はこの言葉を日本語に訳すとき、こう呼びたいと思った。... -

累積コストではなく、累積削減だ|マイナポイント3万円のROI 589.8%を検証する

「毎年3万円を配るなんて、国の財政がもたない」――そう感じた人も多いだろう。 しかし、数字で検証すると、見えてくる世界はまったく違う。 ※本稿は、前稿「我々欲マイナポイント制度」に基づく財政的検証篇です。制度の思想的背景や全体構造については、... -

住民税の境界を超えるとき|関係人口と憲法が示す“我々欲”の新しい自治

少子高齢化が進み、地方と都市の格差が広がるいま、「住んでいるところの税金はその地域だけで使う」という前提が、静かに崩れ始めている。関係人口という言葉が示すように、人と地域の関わり方は多層化している。この変化をどう制度に落とし込むか。その... -

我々欲マイナポイント制度〜スポーツリーグに学ぶ自治体間財政調整の新しい形〜

ふるさと納税をブーストする次世代の地方創生 提言者:夫 太男作成日:2025年10月22日 第1章:日本が直面する危機 1-1. 東京一極集中の加速 日本は世界でも稀に見る「一極集中国家」です。 東京圏(1都3県)の人口: 約3,700万人 日本の総人口の約30% 世... -

日本の少子化を解決する「祖父母育て」という選択肢

少子化、教育費高騰、共働き疲弊──これらの社会課題を、経済・文化・制度・心理の多面から読み解く「発芽メソッド」の視点で考察する。ここで提案するのは、家族の再設計ともいえる「祖父母育て」モデルである。 疲弊する日本の家庭──ある夫婦の朝 「子ど... -

応用編|発芽ブログ 脱4教科で新たな4視点の応用

発芽ブログの基本は「国語・算数・理科・社会」の4教科で記事を整理することでした。 この型はシンプルでわかりやすく、誰でもすぐに使える入り口です。 発芽ブログについてはこちら▼ https://bit.gr.jp/hatsuga-blog/ けれども、書き慣れてくると「もう少... -

発芽メソッド:1つのものから無限の価値を見出す多面的思考法

「この商品、もっと活かせる方法はないだろうか」 「一つのテーマから、もっと多くの可能性を見つけたい」 そんな思いを抱く零細企業経営者のために開発されたのが「発芽メソッド」です。 発芽メソッドとは 発芽メソッドとは、1つのテーマや商品を「国語・... -

フィーカップから広がる学びの世界

【発芽メソッド実践者・学習者の皆さまへ】 「発芽メソッドの手法は理解できたけれど、実際にクライアント案件でどう活用すればいいの?」 「商品紹介記事に4教科アプローチを取り入れる具体例が見たい」 「ワークショップで学んだことを、実践でどう展開... -

発芽ブログとは|一つのコトから創造性を広げるアプローチ

発芽ブログの概要 「発芽ブログ」とは、一つのテーマを「種」として捉え、そこから国語・算数・理科・社会といった多様な切り口で創造性を広げ発信するアプローチです。 また、4教科で広げたアイデアは『逆転の発想』でさらに創造性を深められます。 この... -

発芽ブログのコツ:テーマを決めて日常にアンテナを張る方法

電車のポスター1枚から4回連載記事が生まれるまで 普段車移動の経営者が電車で発見したもの 経営者や専門職にとって、効率的かつ独自性のある情報収集は常に課題となります。そのヒントは、意外にも日常の中に潜んでいることもあるのです。たとえば筆者の...